Palais de justice de Clermont-Ferrand

1992

Recherche d’intégration urbaine et d’un vocabulaire constructif mettant en valeur les activités spécifiques de l’institution.

Création d’un bâtiment qui invite au respect des individus (personnel et usagers) et atténue les sensations d’angoisse générées par ce type d’institution.

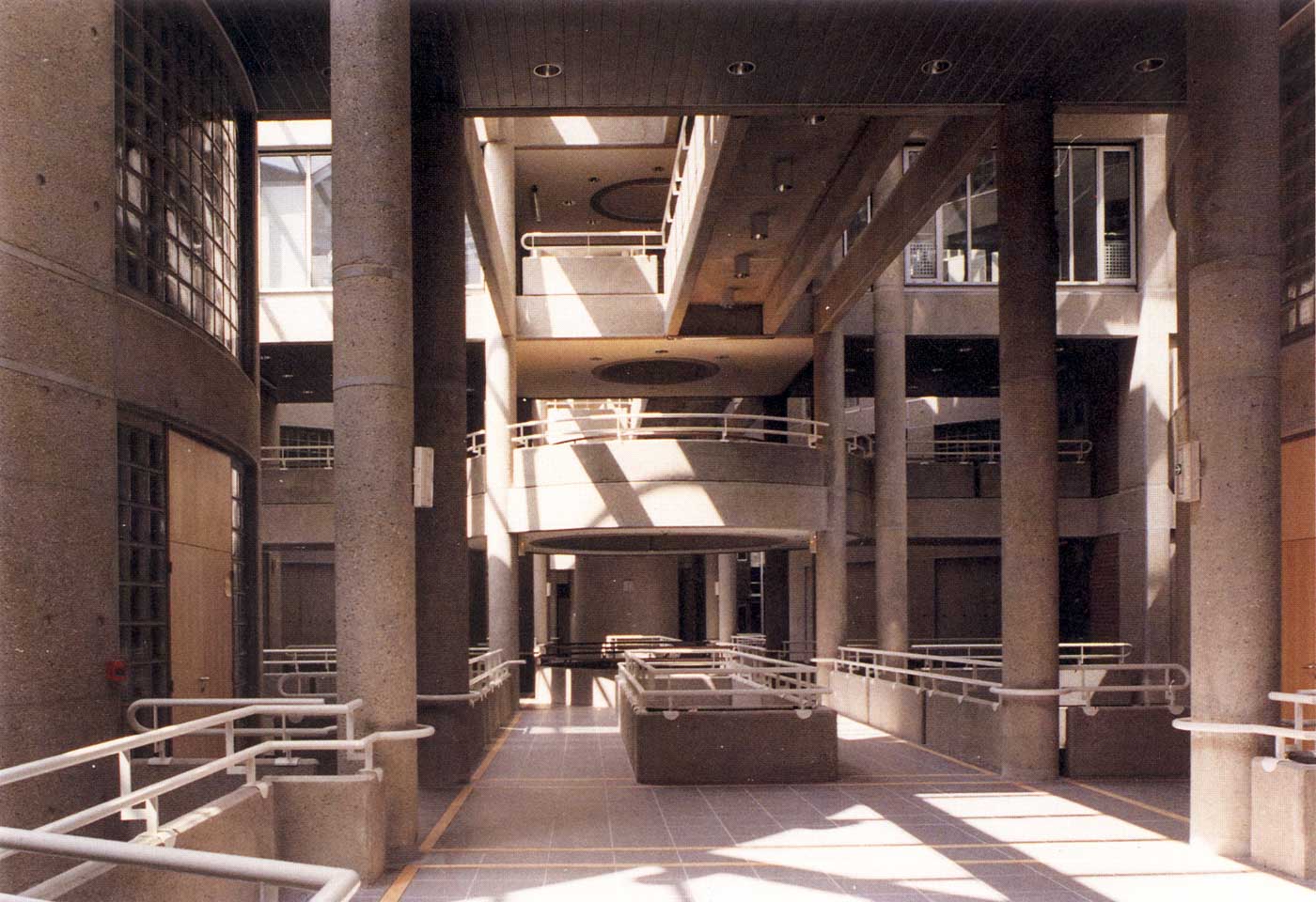

La lumière

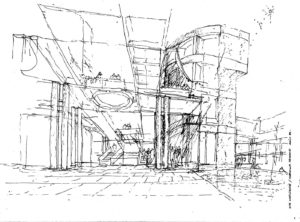

L'abondante lumière naturelle qui est «accueillie » dans l’ensemble du bâtiment, jusqu’au moindres recoins des espaces et lieux: de circulation et des activités, représente un effort de la part de l’architecte, d’introduire « la présence » , concept d’un au delà non identifiable, d’une éthique porteuse de sens, et qui ré-équilibre le jugement des hommes.

Contexte

En plein cœur historique de la ville de Clermont Ferrand, le Palais de justice se trouve au 16 place de l'Étoile.

Interview avec Bernard Kohn sur le Palais de Justice de Clermont Ferrand

Quels sont les éléments clés qui ont déterminé le projet du Palais de Justice ?

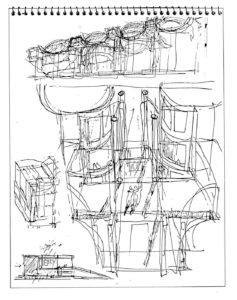

Dès le début du concours, nous avons travaillé à I' échelle du 1:2000, en maquette, avec une simulation du quartier.

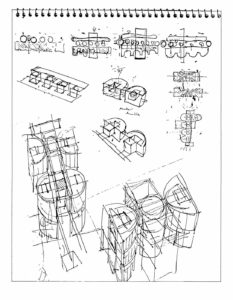

Avant tout, j'ai souhaité que le bâtiment s'inscrive dans un "mouvement de paysage" urbain, (de la même manière qu'il pourrait s'inscrire dans un mouvement de paysage comme si nous étions dans de grands espaces à l'extérieur de la ville).

Comme bâtiment public, il doit "exister", c'est à dire , avoir une "présence", pouvoir être "vu" et "perçu" comme une entité, tout comme un grand chêne. Mais aussi, comme celui-ci dans dans un tissu urbain dense, la forêt par rapport à un espace libre, il doit co-habiter, s'adapter, s'approcher tout en se dégageant des espaces, se réservant des lieux propres.

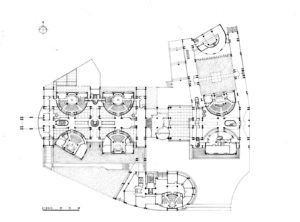

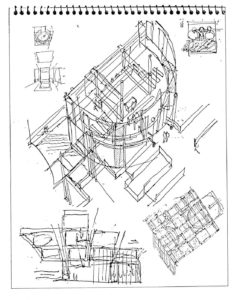

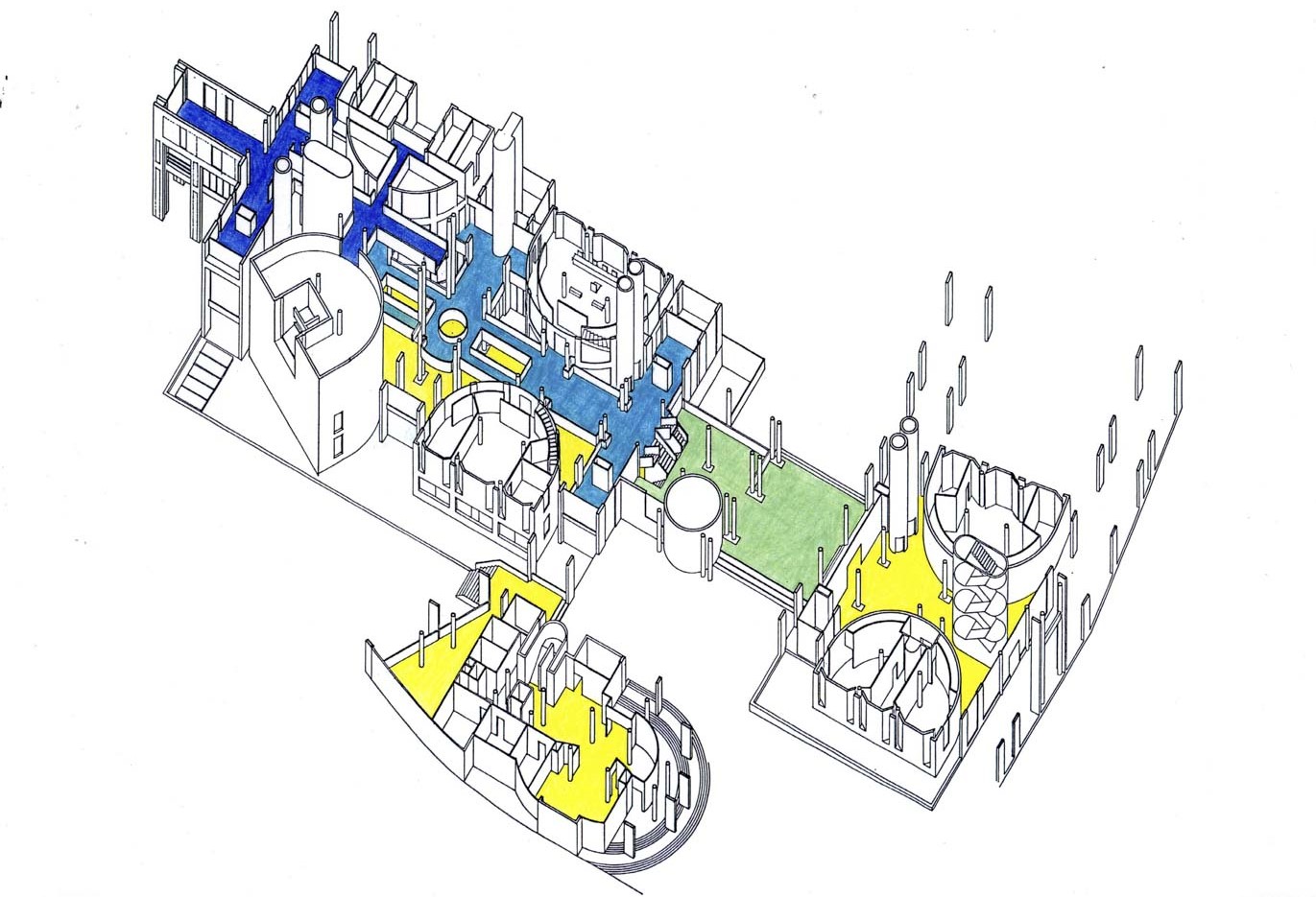

Ainsi, les composantes du bâtiment s'orientent vers le tissu environnant. Les demi cylindres sont tournés légèrement vers des rues perpendiculaires, places ; des lignes courbes suivent les rues. Certes, des variations mineures, mais elles sont très perceptibles si ce n'est au niveau d'une sensation.

Vous parlez de lieux,d'espaces... le bâtiment n'est pas une entité ?

Si, tout à fait. Il est "un". Mais j'ai recherché la complexité de l'image du bâtiment comme un quartier dans un quartier. Non seulement image, mais aussi réellement le vécu, les vécus. Le "Palais de Justice" s'appelait avant, tout au long de la conception et réalisation, jusqu'à son ouverture : "Cité Judiciaire". Le mot "cité" est beaucoup plus porteur de cette multiplicité que j'ai recherchée.

Vous parler parfois d'approche anthropomorphique....

En réalité, je parlais d'arbres, de forêt, on pourrait aussi dire, le bâtiment comme "sujet et pas objet", c'est en cela une approche fondamentalement anthropomorphique, celle d'un organisme qui se déploie, s'installe, s'adapte. C'est le contraire de l'architecture qui est étudiée et vue de l'extérieur comme une image, une présentation de concours, d'objet.

Si c'est un quartier dans un quartier on doit pouvoir s'y promener ?

C'est un point délicat. Oui et non. Il y a effectivement une grille tout autour, ou presque, car il reste une colonnade. C'est l'éternel problème des souhaits contradictoires, voire dans certains cas (ce qui n'est pas celui du Ministère de la Justice) d'un double discours. Ouverture, fluidité, accueil, intégration urbaine, mais sécurité !!.Les grilles étant ouvertes, le bâtiment, les bâtiments sont traversés à plusieurs endroits, le principal étant, à par la grande place entre le TCP et le TI/TGI, puis sous le grand porche entre les deux juridictions Tl et TGI, vers la chapelle.

Nous remarquons que l'extérieur est plutôt formel, puis il y a un véritable éclatement lorsque l'on découvre l'intérieur.... La qualité de l'intérieur, vaste espace dans lequel on pourrait entendre la Symphonie Fantastique de Berlioz les jours où le ciel est couvert, ou un concerto pour piano de Brahms, de Rachmaninov les jours ensoleillés, tout ceci est certainement voulu tout comme la grande clarté, la lumière du haut, de jour comme de nuit.

Sur le plan formel, comment décrire le bâtiment ?

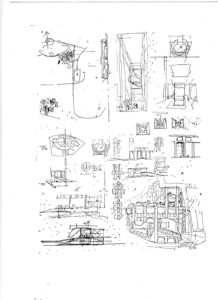

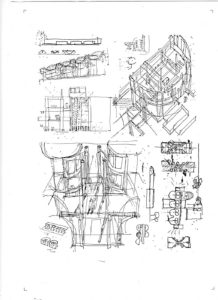

Avant tout, il est organisé très fortement le long d'un axe central, une épine dorsale, qui forme la salle des pas perdus du Tl et TGI. C'est cet espace sur lequel se greffent, s'articulent tous les autres. Principalement les salles d'audiences, mais aussi perpendiculairement, l'axe courbe sur lequel s'organise le TCP. Ce grand espace, lumineux, je me permets de dire presque majestueux sans être prétentieux. C'est le lieux symbolique et fonctionnel qui donne le sens.

Le sens ?

Cette recherche de sens, d'enracinement profond, d'aller vers une sensation "archétypale" au sens Yung. Je suis effectivement influencé par Louis Kahn, c'est évident et je ne cherche pas à le cacher.

Mais aussi beaucoup par Patrick Geddes avec ses différentes échelles d'appropriation, d'intégration : de la pièce, à l'unité, à l'ilôt, vers le quartier et la ville, ainsi que son idée fondamentale sur les croisements entre l'homme-le social, les lieux, les activités.

Puis ma quête pour une dimension éthique, une vérité politique, qui se traduit, ou plutôt devrait se traduire en une réalité sociale et culturelle.

Comme bâtiment public, il doit être accueillant, beau, de la même qualité que les bâtiments "privés", ce qui n'est souvent pas le cas.

Comme représentation de la justice, de la Justice....tâche quasiment impossible, mais vers laquelle j'ai souhaité tendre :

- d'une rigueur, mais d'un humanisme,

- d'une clarté, mais avec des recoins,

- d'une limpidité, mais avec ses complexités.

Un peu comme une nappe d'eau dans sur laquelle on jette quelques galets. Ces préoccupations mènent à une recherche de sens, qui se traduit, en architecture par ces volumes, ces espaces, ces lieux, ces matériaux.

Et les matériaux ?

Ils sont tous choisis pour leur possibilité de "parler" de leur fabrication, de leur ambiance.

- Le béton apparent, sablé, dont nous avons choisi les agrégats pour qu'ils donnent au béton plus de chaleur, plus de reflets de pierre rose , les couleurs du quartier. -Le bois, naturel, pour sa chaleur, sa "vérité".

- L'aluminium et le verre, contraste, une certaine simplicité,... mais dont la modénature est assez complexe même si à peine perceptible. D'un étage à l'autre les menuiseri.es ne sont pas sur le même plan; en façade dans la majorité des cas, les nus verticaux ne se surperposent pas.

Vos relations avec les entreprises pour la conception - réalisation de la Cité ?

30 entreprises ont été présentes sur ce chantier qui a duré 3 ans. Hubert Debus, directeur des travaux de SEER, maître d'oeuvre délégué, a respecté nos volontés architecturales et permis que la cité soit construite dans les délais conformément au projet de concours. De même, Serge Paradowski représentant du Ministère de la Justice a soutenu notre travail tout au long du chantier.

En tout premier lieu, les fondations du bâtiments ont été très difficiles à réaliser sur un terrain non homogène (existence de galettes très dures dans un sol meuble),

proche de la nappe phréatique (qui est encore plus dans une "ville d'eau" une valeur à préserver) : la solution adoptée a été justement d'éviter de grands terrassements en créant plusieurs joints de rupture et donc de répondre à l'hétérogénéité du sol par une hétérogénéité des fondations, solution ingénieuse et économique à tous points de vue.

Certaines de nos volontés architecturales ont été des bagarres, par exemple, les panneaux de façade standards proposés ne correspondaient pas ce que nous désirions pour les 200 bureaux des magistrats et de l'administration : ce grand nombre d'éléments répétitifs a permis de dessiner ces panneaux et de faire réaliser un moule spécifique car nous voulions que les montants soient le plus minces possible. Le "profil Kohn" a été testé sur place pour vérifier les épaisseurs de verre, la résistance de l'ensemble du châssis aux chocs dans un souci de protection solaire, de sécurité, de qualité acoustique et d'éclairement ... Ces éléments de façade offrent différents types d'ouvrants pour un meilleur confort des usagers.

Les ascenseurs conçus sur mesure, sont uniques : leur intégration dans la salle des pas perdus participe à la promenade architecturale dans ce lieu d'attente et de tension. Tous les éléments ont été dessinés et adaptés sur site en fonction des données à prendre en compte

Et le mobilier spécifique ?

L'ensemble du mobilier a été dessiné en respectant le caractère solennel des salles d'audience et pour permettre une souplesse d'utilisation, des solutions modulables ont été réalisées : mobilier sur estrade ou posé au sol, tables demi rondes pouvant former un grand cercle plus convivial ou être installées à une certaine distance.

Le mobilier fixe installé dans les lieux d'accueil du public se veut une continuité du sol, des murs et non des éléments extérieurs au bâtiment simplement implantés en certains points de la Cité, c'est pourquoi des matériaux plus bruts ont été utilisés : briques, bois massif. De même, nous avons travaillé à une meilleure intégration du mobilier industrialisé, par exemple les bancs des salles d'audience ont été minutieusement réajustés et réintégrés pour faire corps avec le mobilier spécifique et participer à l'unité de ces espaces.

Réalisation

La complexité d’un tel programme, sa vocation, sa situation en plein centre urbain, ont conduit à donner à ce bâtiment- public une forte identité.

La Cité judiciaire affirme sa fonction d’institution par la rigueur et la lisibilité de sa composition.

En conservant l’échelle du bâtiment, des matériaux tels que le verre, le bois naturel, le béton bouchardé, confèrent au lieu le caractère solennel mais non ostentatoire lié à l’institution.

À l’extrémité nord est aménagée la Maison des Avocats. Au sud, très fortement liés au corps central, le Tribunal de Commerce et le Conseil des Prud’hommes expriment leur autonomie fonctionnelle.

Programme

Tribunal d’Instance

Tribunal de Grande Instance

Tribunal de commerce

Conseil des Prud’hommes

Parkings en sous-sol

Fiche technique

Maître d’ouvrage : Ministère de la Justice ∙ Département du Puy-de-Dôme

Surface : 21 000 m² SHO

Montant des travaux : 35 millions €

Concours : 1986

Conception : 1986

Livraison : 1992

Chefs de Projet : François Daubail, Nika Jannin

Maître d’œuvre associé : Bernard Faye

Coordination Chantier : Ignacio Gomez Pulido

Économie : INGEROP SEEE

Bureaux d’études : Structure Marc Mimram

Génie climatique : Hubert Penicaud

Fluides : INGEROP SEEE

Entreprise : SOGEA-RAZEL